-

Albert Cossery ou la conversion du regard

L’homme après tout, semble trouver dans le rire une agression momentanée contre l’ordre du monde et celui des hiérarchies (1).

Jean Duvignaud

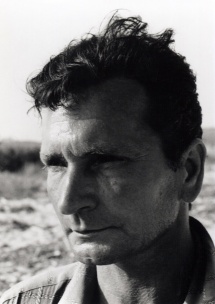

Albert Cossery est né au Caire en 1913 où il a étudié au collège des Frères de la Salle et au lycée de Bab-el-Louq. Il est sans doute l’un des écrivains égyptiens les plus marquants du siècle dernier. Construisant son œuvre patiemment, il a écrit huit livres entre 1941 et 1999. Tous parlent de l’Égypte et, je crois, en parlent bien. Quelle place pour un Égyptien dans un recueil sur les « écrivains français face au monde arabe » ? C’est la place, d’abord, d’un auteur de langue française. Ensuite elle est celle d’un parisien installé dans un petit hôtel de Saint-Germain-des-Prés depuis 1945. Est-il pour autant un écrivain français ? Je ne le crois pas. Albert Cossery revendique son égyptianité (2) et a écrit toute sa vie sur l’Égypte qu’il porte en lui, celle de sa jeunesse et de ses errances aux côtés du petit peuple du Caire. Cossery, francophone par le hasard de ses études (3), pense en arabe qu’il restitue admirablement bien en français (4). Il parvient à traduire, ou peut-être même à transposer le dialecte égyptien en français comme aucun écrivain n’a su le faire avant lui. Nous essaierons de montrer comment les romans de Cossery peuvent être d’un recours utile aux observateurs de l’Égypte contemporaine, qu’ils soient sociologues, historiens ou journalistes. Pourtant ce ne sont pas des descriptions précises, ou des portraits sociaux que Cossery nous propose sur son pays, mais une autre manière d’y poser le regard ; un regard doublé d’un sens de la dérision qui déplace les perspectives et permet d’apercevoir l’une des caractéristiques importantes du peuple égyptien : l’humour. Cet humour apaise les conflits, qui fait tenir au quotidien, qui désarme la tyrannie et la domination. Nous tenterons de le voir à travers Un complot de saltimbanques, roman paru en 1975 (5). Dans une ville de province, des notables disparaissent. Le chef de la police soupçonne une bande de joyeux lurons d’être les auteurs de ces enlèvements alors que ceux-ci ne pensent en réalité qu’à s’amuser.

L’initiation de Teymour : la vie est partout pareille

Teymour, qui va vite s’intégrer à la bande revient dans son village natal après six années d’études à l’étranger. Le jeune homme ne s’était, en fait, pas résolu à apprendre quoi que ce fût et revient muni d’un faux diplôme. L’infortune de ce retour après des années de débauche « le faisait ressembler à quelque monarque déchu, victime d’une trahison universelle » (6) (p. 425). Pourquoi ce retour au pays le désespère-t-il tant ? Teymour ayant profité, durant de longues années, des plaisirs et des distractions d’une capitale européenne craint l’ennui de cette petite ville de province égyptienne sans relief. Les « rustres » habitants de cette contrée auraient du mal à comprendre cette vision :

Ils ne croiraient jamais qu’il existât d’autres lieux sur la terre plus réjouissants que leur propre ville. (p. 426)

Tout le parcours du roman se trouve contenu dans cette phrase. Car Teymour va apprendre au fil des rencontres que « la vie est partout la même », comme le lui affirme son compagnon Imtaz.

Partout la même ! S’exclama Teymour. Comment peux-tu dire cela, Imtaz mon frère !

Tu as vécu dans la capitale, tu sais bien que c’est tout à fait différent.

- Pour un esprit critique il n’y a aucune différence, car il trouve partout un aliment à sa joie.

- Dans cette ville tu veux rire !

- Je veux parler des hommes. Tant que tu vis parmi les hommes, ils t’offriront toujours le spectacle de leurs appétits sordides et de leurs sottises. C’est une éternelle comédie, suprêmement agréable aux yeux d’un observateur lucide. Et elle est partout la même (7).

Un complot de saltimbanques est le roman de la découverte initiatique par Teymour que les hommes sont partout les mêmes et qu’à ce titre la ville désolée qui l’a vu naître vaut bien les fastes d’une métropole occidentale. Car « nous vivons dans un monde où tout est faux » proclame Imtaz. C’est la première leçon de vie de Cossery. Tous les lieux de ce monde se valent, ils recèlent tous leur part d’absurdité et de gens risibles. Seulement il faut apprendre à s’en réjouir, il faut ouvrir son regard, se convertir à la dérision.

Le roman de la dérision

Albert Cossery n’a écrit qu’un roman tout au long de ses huit livres : le roman de la dérision. Il s’agit pour le romancier égyptien de donner à voir la grande imposture humaine, et plus encore de montrer comment résister à ce monde « abject et révoltant » (8). Il y a selon lui deux attitudes pour ceux qui, lucides, ont perçu toute la laideur du monde : « la violence et la dérision » (9). Ce dialogue entre Hillali, le chef de la police et Rezk l’illustre bien. Celui-ci est chargé d’infiltrer la joyeuse bande de Medhat, Teymour et Imtaz, afin de mettre au jour l’abominable complot que le policier les soupçonne de fomenter contre le pouvoir en place.

Ce sont des jeunes gens instruits, dit Hillali. […] Ils ne peuvent rester oisifs sans découvrir que ce monde est abject et révoltant.

- Pourquoi excellence demanda Rezk frappé par cette maxime quelque peu inquiétante. Il lui semblait qu’il touchait là à quelque chose de fondamental.

- Parce qu’ils ont le temps de réfléchir répondit Hillali avec une légère teinte de colère dans la voix.

- En ce qui les concerne, je pense qu’ils doivent trouver ce monde abject et révoltant, mais qu’ils ne tiennent guère à le changer. C’est du moins l’impression qu’ils me donnent.

- Tu veux dire qu’ils méprisent trop le monde pour le changer ?

- Je dirais plutôt que c’est de l’indifférence et non du mépris (10).

Hillali pense que la seule attitude sensée lorsque l’on entrevoit l’abjection du monde est la violence et le terrorisme. Or le seul complot qui vienne à l’esprit de la joyeuse bande est la rigolade, bref il s’agit d’un « complot de saltimbanques ».En fait Medhat et ses compagnons « ignoraient totalement cette tyrannie qui hantait le chef de la police et contre laquelle ils étaient censés se révolter » (11).

Une double dérision

On peut discerner chez Cossery deux groupes de personnes suffisamment lucides pour percevoir l’absurdité du monde : une élite de gens oisifs qui ne cherchent qu’à se repaître du spectacle de l’imposture absolue que représente l’ordre établi ; et ceux que Cossery appelle Les Hommes oubliés de Dieu (12), autrement dit le petit peuple d’Égypte.Mais ces deux groupes ne réagissent pas de la même manière à l’abjection du monde. Irène Fénoglio et François Georgeon proposent judicieusement de distinguer la dérision et l’humour. L’humour est «diffus dans la vie quotidienne », il fonctionne comme « un pacte de non agression conclu tacitement entre des hommes qui se savent semblables et semblablement pris dans les mêmes problèmes, il déjoue l’agressivité dans une mise à distance ». Cet humour est du côté du peuple ; il fait tenir les gens face aux infortunes du sort et aux difficultés de l’existence. La dérision en revanche est une réaction « à des phénomènes qui sont pris dans l’actualité trop au sérieux, modes, nouvelles activités culturelle, modernité, etc. : en somme un moyen, pour ceux qui l’utilisent, de ne pas prendre au sérieux ceux qui se prendraient un peu trop au sérieux » (13). C’est la dérision caustique d’une élite d’esthètes cherchant des motifs à réjouir leur esprit critique.

La fraternité d’une élite de rieurs

On trouve dans les romans de Cossery une élite seule capable de pratiquer la dérision. Les êtres qui la composent sont peu nombreux et unis par un authentique sentiment fraternel. L’auteur le confie dans ses entretiens avec M. Mitrani :

C’est comme des gens égarés dans un désert, [qui] se rencontrent, obligés de vivre dans ce désert, donc il y a une fraternité entre eux (14).

C’est bien là une posture élitiste dont le seul mot d’ordre est d’« observer toute cette imposture joyeusement, c’est-à-dire la prendre en dérision toujours » (15) . Un passage du roman exprime bien la tendresse de ceux qui se reconnaissent. Imtaz, acteur à succès dans la capitale revenu dans sa ville de province, se sent proche de Teymour qui a enfin compris que le monde est partout identique:

La similitude de leurs destinées faisait qu’il le considérait comme un autre lui-même. N’avaient-ils pas parcouru un même long chemin avant de revenir en ce lieu désolé pour découvrir que pour eux il n’y avait pas de lieu désolé sur la terre ? Ce rayonnement de santé morale qui émanait du jeune homme, et qu’il percevait avec un frémissement était indéniablement la preuve de sa parfaite guérison et de son aptitude à survivre désormais dans ce monde dérisoire (16).

On retrouve cette idée dans la bouche même de Teymour converti à la dérision. Il explique à Felfel, sa jeune amante, ce qui les unit : c’est la fraternité de ceux qui refusent de prendre quoi que ce soit au sérieux. « Nous sommes quelques-uns dans cette ville, dit Teymour » (17).

Cette fraternité n’est pas accessible à tous. Elle se soude par une dérision dirigée contre les individus jugés risibles et dont la fatuité sert d’objet de moquerie à la compagnie des rieurs. Chawki est l’un d’entre eux, et procure d’incommensurables réjouissances aux saltimbanques. L’homme est riche et avare. C’est même l’un des hommes les plus abjects de la ville qui gagne sa vie en louant des taudis et profite de sa position pour obliger les locataires à « le laisser séduire leurs femmes ou leurs filles, sous la menace terrible d’une expulsion immédiate » (18). Cet homme infâme n’oublie son avarice que lorsqu’il s’agit d’assouvir ses pulsions charnelles. Imtaz profite de ce vice pour monter une farce destinée à se jouer de Chawki. Il « avait promis de lui préparer une rencontre clandestine avec l’une de ces charmantes écolières de bonne famille, lesquelles enflammaient sa sensualité bestiale par leur air innocent et pudique » (19). Chawki ne rencontrera en réalité, en guise d’écolière, qu’une prostituée soigneusement déguisée d’un tablier et les doigts tachés d’encre.

Teymour, à nouveau, doit éduquer son regard déceler la drôlerie de ce personnage abject. Comment un homme de cette sorte peut-il être amusant ? Teymour va finir par apercevoir autre chose, au-delà de la nature immonde de Chawki. En effet celle-ci était « compensée par un air de sottise bornée, propre à ranimer l’optimisme d’un observateur moribond ». La compagnie va donc s’amuser des attitudes de Chawki, de son insatiable passion vicieuse pour les jeunes écolières, mais aussi de sa conversation, source d’amusement inépuisable. Teymour en arrive à la conclusion que Chawki constitue « un élément drolatique d’une importance prodigieuse » (20).

Samaraï, en revanche, n’est pas un personnage ridicule comme Chawki, mais il ne parvient pas à intégrer la bande des saltimbanques parce qu’il refuse de renoncer à son ambition. C’est Medhat qui découvre Samaraï attendant un train au café de la gare. Le jeune homme s’apprête à repartir vers la capitale pour continuer ses études de vétérinaire quand Medhat décide de l’initier aux plaisirs de la vie : à « une certaine conception du monde, d’une étrange simplicité » (21).

Medhat le promena dans divers endroits, lui faisant observer tous les détails d’une curieuse magnificence sertie dans la pourriture ambiante, et que seule la vanité d’un aveugle refuserait de percevoir (22).

Medhat tente de lui montrer que la vie recèle des trésors de dérision et que tenter d’obtenir un diplôme n’a pas le moindre sens. Pourtant le jeune étudiant ne parvient pas à intégrer cette philosophie simple et hédoniste. Car « il s’était avéré que Samaraï tenait fermement à poursuivre ses études et à obtenir un diplôme, démontrant par là sa totale aliénation. C’était le genre de garçon irrécupérable, entièrement subjugué par l’idiotie courante » (23). Bref il est tout le contraire de Teymour qui a séjourné de longues années à l’étranger pour ne ramener qu’un faux diplôme, marquant par là l’inanité dans laquelle il tenait toute entreprise prétendant au sérieux.

De quoi et comment rit-on ? Nous en avons déjà donné quelques exemples. On rit des ambitieux (Samraï) et des êtres abjects (Chawki). Mais toujours il faut chercher, débusquer les détails, les situations capables d’égailler l’esprit. Il s’agit de « dépister dans cette puante nécropole, des plaisirs introuvables et fuyants » (24). Il y a toujours chez Cossery un effort à accomplir pour convertir son regard sur les choses, ce qui donne à sa philosophie un air de ressemblance avec les exercices spirituels des philosophies anciennes (25).

La statue du Réveil de la Nation, que Teymour va croiser à plusieurs reprises, illustre notre propos. L’apparition de cette statue rythme le récit. Elle apparaît dans les premières pages, resurgit en son milieu et clôt le roman dans ses dernières lignes. Au début du livre la statue semble à Teymour être le signe que sa ville natale n’a rien de bon à lui apporter.

Sous le ciel gris de novembre, la statue du « Réveil de la Nation » trônait sur son socle, prodiguant éternellement son appel stérile ; elle figurait une paysanne en robe stylisée, le bras tendu en un geste énergique vers les quartiers pauvres, au-delà du fleuve, comme pour fustiger la torpeur de ses habitants, mais qui, en vérité, semblait vouloir se plaindre qu’on l’eut réveillée, elle, pour voir cette abomination. Teymour eut un sourire sarcastique pour cette allégorie présomptueuse ; personne n’était réveillé et ne se réveillera jamais dans cette ville tout au plus bonne à tenter des archéologues en chômage (26).

Un peu plus tard, repassant devant la statue, il s’arrête et l’observe plus attentivement.

Vue de près, elle évoquait une créature implorante dont le bras levé semblait accuser des bourreaux invisibles. Teymour admira l’habileté du sculpteur qui avait su intégrer dans son œuvre ce symbole de l’oppression apparent et terrible dans les sinuosités de la pierre. Pour qui savait déceler l’ironie, il y avait là une sorte de message ingénieux laissé par l’artiste. Le cœur de Teymour déborda de reconnaissance pour cet humoriste inconnu qui avait dû bien rire en exécutant cette commande aux frais du gouvernement (27).

Il y là une véritable conversion du regard. C’est un rire qui se conquiert mais qui diffère chez Cossery, de l’attitude du peuple qui pratique l’humour spontanément.

Le bon sens du peuple d’Égypte

Felfel ne pouvait se sentir lésée par un régime d’oppression ; illettrée comme toutes ses pareilles, elle ignorait même qu’il y eût un gouvernement (28).

[Teymour] n’avait pas oublié que le peuple avait toujours été plus drôle que ses maîtres (29).

Voilà résumée l’image du peuple dans le roman de Cossery. Il y a chez l’auteur une dualité qui se retrouve dans la plupart de ses livres. D’une part le peuple résiste en se distinguant des nantis par sa nonchalance, son sens de la plaisanterie, son mépris ou son indifférence pour l’autorité. Mais le peuple résiste également aux conditions de vie et à la misère noire dans lesquelles il est plongé. Cette attitude est illustrée notamment par le père de Rezk que la misère chronique n’« avait ni abattu ni rendu amer ; au contraire, il opposait à l’infortune de son état une bonne humeur constante. Dans la pire déchéance, il trouvait le moyen d’égayer les siens par ses boutades et son humour indomptable »(30). D’autre part il y a les rieurs, qui savent apprécier le spectacle. Ils sont les observateurs avisés de ce peuple qui résiste avec sagesse. Ils symbolisent, pourrait-on dire, la quintessence de cet « esprit égyptien » qui fait l’ancrage local des romans de Cossery. Mais ils n’en sont pas moins posés en observateurs de cette résistance passive qui les fascine.

Un autre épisode ayant à nouveau pour théâtre la statue du Réveil de la Nation met en présence l’observateur ironique, qu’est Teymour et un représentant de cet humour populaire égyptien qui se joue de l’autorité par son indifférence. Alors qu’un homme dort aux pieds de la statue, un gendarme l’interpelle pour lui demander s’il n’a pas honte de dormir sous cette œuvre symbolisant la Nation. L’homme lui répond :

- Pourquoi aurais-je honte ?

- Comment ! S’indigna le gendarme. Tu ne vois pas que tu dors sous la statue du Réveil de la Nation ! Allons, un peu de respect, ô homme ! (31)

Et le clochard de répliquer « avec une gravité morose ».

Nous avons le temps. Quand tu auras réveillé toute la nation, tu viendras m’avertir. Pourquoi serais-je le premier ? Et il se rendormit (32).

La différence essentielle entre Teymour et ce « gueux », c’est le naturel. Du côté des rieurs, il y a un effort de conversion à fournir. Le clochard de la statue, en revanche, utilise son humour spontané pour résister aux tracasseries des autorités. Teymour assiste à cette scène qui « suscit[e en lui] une crise d’hilarité » (33). Hilarité de courte durée, submergée par un sentiment de respect et de solidarité envers ce mendiant qui fait preuve de tant de sagesse. Les ironistes et le peuple ne sont pas du même monde, mais les premiers se sentent liés aux seconds par une profonde solidarité. Cet observateur-rieur du roman, c’est un peu Cossery lui-même, qui raconte s’être inspiré pour constituer ses personnages, de gens qu’il a connus et côtoyés et qu’il n’a cessé de décrire dans ses romans (34). C’est sans doute également le Cossery installé au Flore ou quelque autre café du boulevard Saint-Germain qui regarde déambuler les passants. Il existe une étrange alchimie dans ses romans entre le peuple égyptien qui « même dans la pire misère […] trouve le moyen d’être joyeux et sarcastique sur le monde qui l’entoure » (35), et ces aristocrates ironistes qui se nourrissent de l’abjection du monde. Mais une distance persiste : celle d’un regard porté. Cossery l’ironiste est solidaire, il les aime, les respecte ; il n’est pas l’un d’eux.

La conversion du regard

Un complot de saltimbanques raconte la conversion d’un regard : celui de Teymour sur la vie et sur la ville. Il prête désormais attention aux détails et aux situations susceptibles de le réjouir. Il décèle l’ironie contenue dans les choses les plus banales ou les plus abjectes. Le roman de Cossery se lit comme une invite à la conversion du regard. Ses odes à la dérision appellent à porter un autre regard sur le monde, à changer de vie. Cossery aime d’ailleurs raconter que ses lecteurs ne lui disent pas « vous avez écrit un beau roman » mais plutôt « tu m’as sauvé la vie »(36). Cette conversion-là relève du choix personnel, du choix de vie. C’est surtout l’appel à aiguiser notre regard sur l’Égypte et le monde arabe qui importe dans le propos de Cossery.

Le romancier propose une autre vision du peuple. Au lieu, par exemple, de se demander pourquoi le peuple ne se révolte pas contre un pouvoir tyrannique, nous pouvons nous demander comment le peuple lui résiste. Les romans de Cossery sont pleins de ces résistances de tous les jours : la paresse, le rire, la dérision. Elles ont d’ailleurs été prises au sérieux par des chercheurs en sciences sociales comme Mounia Bennani-Chraïbi et Olivier Fillieule qui s’inspirent de La Violence et la dérision pour illustrer ce qu’ils appellent les « rituels de subordination » (37), qui consistent pour les dominés à faire montre d’une extrême déférence afin d’assurer leur tranquillité. Irène Fénoglio qui a consacré sa thèse à Cossery s’est aussi intéressée aux fonctions de l’humour dans la société égyptienne (38). En outre cette conversion nous invite à poser un nouveau regard sur le quotidien. On n’est pas obligé d’adopter ce mélange d’anarchisme de droite (39) et de dénonciation marxisante des dominants, mais l’on peut tenter d’adopter ce rire qui déplace les questions, qui secoue « toutes les familiarités de la pensée - de la nôtre : de celle qui a notre âge et notre géographie -, ébranlant toutes les surfaces ordonnées et tous les plans qui assagissent pour nous le foisonnement des êtres » (40). Pour prendre un exemple personnel, lorsque j’ai aperçu sur la place Tahrîr - l’une des principale du Caire - des panneaux à l’effigie du président Hosni Moubarak d’une dizaine de mètres de hauteur, j’ai tout de suite pensé à La Violence et la dérision. Le roman décrit une bande de rieurs qui défient le pouvoir en organisant une campagne d’éloges tellement outranciers que le gouverneur de la ville s’en trouve ridiculisé (41). Ce Moubarak géant m’a fait sourire, à l’instar je pense, de beaucoup de cairotes. Les Égyptiens s’amusent continuellement à tourner en dérision le pouvoir en place, en témoignent les noukta, ces blagues qui circulent inlassablement sur le compte de Moubarak et des membres du gouvernement (42).

Autre question qui se pose souvent à l’observateur : pourquoi le Caire est-il globalement une ville sûre ? De nombreux quartiers pauvres de la métropole sont tout à fait fréquentables par des étrangers sans risques exagérés (43), ce qui n’est pas le cas en Amérique Latine par exemple ou dans certaines villes d’Afrique. On peut certes invoquer la cohésion familiale, le rôle de la religion. Mais est-ce suffisant ? Ce qui peut vous arriver de plus fâcheux dans les rues du Caire (à part de devoir traverser la rue) est d’être victime d’une moquerie.

Au fond Cossery propose deux choses. Une sorte de philosophie fondée sur la dérision quelque peu nihiliste et la description paroxystique d’un certain esprit égyptien. Ainsi les livres de Cossery doivent être compris comme des appels à affuter notre regard pour comprendre l’Égypte comme d’autres pays différemment. La dérision cossérienne possède de profondes vertus heuristiques. La question de l’utilisation des romans en histoire ou en sociologie est délicate mais mérite l’attention des chercheurs (44). Ceux-ci sont souvent plus à l’aise avec les auteurs réalistes comme Mahfouz qui constituent, il est vrai, une mine irremplaçable d’informations (45). Or si les romans peuvent nous en apprendre par leur regard « sociologique », sur les mœurs et manières de penser d’une époque, ce n’est pas là leur seule vertu. Comme l’écrit P. Lassave :

Certains romanciers n’ont-ils pas en effet su rendre leur monde de fiction plus vrai que la réalité en figurant la densité des choses ? (46)

Comme le dit très bien Richard Jacquemond, Albert Cossery « se hausse au dessus de l’imitation folklorisante et du provincialisme dominant l’écriture romanesque égyptienne (en arabe et en français) et il innove au sein même du modèle du roman égyptien en y intégrant une esthétique spécifique, issue de la littérature arabe » (47). Cossery a toujours essayé de rendre en français des manières de penser égyptiennes, de traduire sa langue maternelle le plus fidèlement possible (48). Albert Cossery est à ce titre un véritable passeur de culture entre l’Europe et le monde arabe, car il appartient lui-même à ces deux mondes. Si Cossery se revendique avant tout égyptien, l’est-il complètement ? Il y a là un paradoxe, car ses romans sont chargés des couleurs de son pays natal, alors que sa philosophie renie les appartenances, toutes les contrées de ce monde étant pareillement risibles et abjectes. Si l’on demandait à Cossery d’où il parle, il répondrait probablement, à l’instar de Foucault : « Non, non, je ne suis pas là où vous me guettez, mais ici d’où je vous regarde en riant » (49).

Gaëtan Du Roy

(Université Catholique de Louvain-la-Neuve)

texte extrait de :

Mayaux C. (dir.), Ecrivains et intellectuels français face au monde arabe,Honoré Champion, Paris 2011.

1 J. Duvignaud, Le Propre de l’homme. Histoire du comique et de la dérision, Paris, Hachette, 1985, p. 14.

2« Je ne me suis jamais senti hors de l’Égypte. Je la porte en moi. Et même des détails vus ou entendus il y a cinquante ans, je peux les mettre dans un nouveau récit ». M. Mitrani, Conversation avec Albert Cossery, Paris, Éditions Joëlle Losfeld, 1995, p. 8.

3 La langue maternelle de Cossery est bien l’arabe.

4 « Non, je pense en arabe, c’est-à-dire que je donne un tour à ma phrase qui n’est pas un tour parisien ou, disons, occidental. » M. Mitrani, op. cit., p. 90.

5 Repris dans A. Cossery, Œuvres complètes, t. 1, Paris, Éditions Joëlle Losfeld, 2005. Toutes les œuvres de Cossery sont citées dans cette édition.

6 Lorsque les références renvoient à Un complot de saltimbanques, nous ne mentionnons que la page à la suite de la citation.

7 p. 470.

8 p. 553.

9 Titre d’un autre roman de Cossery.

10 p. 553.

11 p. 488.

12 Titre du premier livre de Cossery, recueil de nouvelles paru pour la première fois en 1941.

13 F. Georgeon, I. Fenoglio, Présentation, in Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 77-78, octobre 1996 : L’humour en orient, p. 4.

14 M. Mitrani, op. cit., p. 96.

15 Ibidem, p. 96-97.

16 p. 541-542.

17 p. 537.

18 p. 474.

19 p. 476.

20 p. 479.

21 p. 507.

22 Ibidem.

23 Ibidem.

24 p. 439.

25 Voir P. Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Paris, Gallimard, 1996.

26 p. 428.

27 p. 442. Dans La Violence et la dérision, Cossery s’en prend à un autre symbole national : Oum Kalthoum. « C’était une grosse matrone peinturlurée comme la momie d’un pharaon, nommé Om Khaldoun, et que seul le snobisme de certains notables de la ville empêchait de tomber en ruine », Œuvres complètes, t. 2, p. 252.

28 p. 503.

29 p. 442.

30 p. 483. Notons que d’autres romans de Cossery centrés sur le peuple plus que sur les rieurs n’attribuent pas à tous les pauvres gens ces qualités d’humour. Par exemple la description de Cheheta le menuisier dans La Maison de la mort certaine : « On le voyait toujours en train de se livrer à un travail minutieux et presque clandestin. Mais cet incessant labeur cachait une détresse persévérante et tragique. Car en vérité, le travail que fournissait le menuisier ne répondait à aucune commande de clients. C’était simplement pour lui une espèce de narcotique. L’esprit accaparé par son ingrate besogne, il essayait d’oublier son extrême indigence et surtout l’insatiable faim qui le dévorait. […] Il avançait dans la vie comme un somnambule ». Cossery, op. cit., p. 314. On peut d’ailleurs déceler une évolution entre les premières œuvres et les suivantes dont Un complot de saltimbanques fait partie. « Dans les premières œuvres, il s’agit d’un humour ambiant, quotidien, inoffensif, collant aux gestes pour éviter l’affrontement direct et prévenir l’agressivité, permettre la ‘sympathie’, en un mot. Dans les dernières œuvres comme La Violence et la dérision, par exemple, s’y ajoute une ironie plus offensive et plus subversive, une véritable dérision, celle qui éloigne et fait tomber de leur piédestal ceux qui tentent désespérément de se prendre au sérieux ». I. Fenoglio, « L’égyptianité d’Albert Cossery », M. Kober, (dir.), Entre Nil et sable. Écrivains d’Égypte d’expression française, Paris, CNDP, 1999, p. 129.

31 p. 528. « Ô homme » : traduction de l’expression typiquement égyptienne, ya râgil.

32 p. 529.

33 p. 529.

34 X. Houssin, « Si je n’ai rien à dire, alors je n’écris pas », Le Monde, le 13/01/06 et M. Mitrani, op. cit., p. 17 : « Mais c’est un monde que j’ai fréquenté, que j’ai vu, que j’ai aimé.»

35 Ibidem.

36 M. Mitrani, .op. cit., p. 112.

37 M. Bennani-Chraïbi, O. Fillieule, « Exit, voice, loyalty et bien d’autres choses encore… », in M. Bennani-Chraïbi, O. Fillieule (dir.), Résistance et protestations dans les sociétés musulmanes, Paris, Presses de Sciences-po, 2003, p. 46. Voir également la référence de Daniel Rivet au roman Les Fainéants dans la vallée fertile dans Genèse de l’islamisme, en ligne sur http://iismm.ehess.fr/docannexe.php?id=171, consulté le 27/01/2008.

38 I. Fenoglio, « L’égyptianisme mâ‘lesh un paradigme des fonctions de l’humour », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 77-78, octobre 1996 : L’humour en orient.

39 J.-F. Fourny, « Laziness and Technology according to a Storyteller of Cairo », Yale French Studies, n°82, vol. 1, 1993, p. 169-170.

40 Michel Foucault cité par M. De Certeau, « Le rire de Michel Foucault », Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Paris, Gallimard, « Folio essais », n°59, p. 52-53.

41 Cette pratique de « l’éloge qui déconsidère et le compliment qui abat » est utilisée sous la Révolution française comme arme par un groupe d’écrivains hostiles au nouveau pouvoir et à sa prétention à ériger un « homme nouveau ». A. de Baecque, « Les ridicules de l’homme nouveau. Un groupe de satiristes sous la Révolution », Mots, n°48, septembre 1996, p. 16.

42 I. Amr, « La nokta égyptienne ou l’absolu de la souveraineté », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 77-78, octobre 1996 : L’humour en orient. Et T. Fili-Tullon, « L’ironie de Cossery, ou le paradoxe de l’arabesque », en ligne sur Littérature du Maghreb, http://limag.refer.org, consulté le 25/02/2008, p. 7 : « Cossery use et abuse de ce procédé de la noukta : la plupart de ses romans sont construits autour d’une action simple dont le dénouement est sans cesse retardé par des ‘blagues’ relatées au fur et à mesure […] ».

43 Ce constat est nuancé par Patrick Haenni, L’Ordre des caïds. Conjurer la dissidence urbaine au Caire, Karthala/CEDEJ, Le Caire/Paris 2005. Cependant on peut affirmer que l’insécurité urbaine du centre-ville est largement inférieure à ce que connaissent les grandes villes européennes.

44 On pourra lire par exemple les réflexions de Th. Bouchet, Présences de la littérature en histoire sociale. À propos de Balzac, de Flaubert, de Hugo, Le mouvement social, n°200, 2002.

45 Voir par exemple O. Saghi, Figures de l’engagement. Le militant dans la Trilogie de Naguib Mahfouz, Paris, L’Harmattan, 2003.

46 P. Lassave, Sciences sociales et littérature, Paris, PUF, « Sociologie d’aujourd’hui », 2002, p. 18.

47 R. Jacquemond, « Langues étrangères et traduction dans le champ littéraire égyptien », Alif : Journal of Comparative Poetics, n° 20, 2000, p. 18, en ligne sur www.jstor.org, consulté le 05/10/2007.

48 I. Fenoglio, « L’égyptianité d’Albert Cossery », M. Kober, (dir.), op. cit., p. 129.

49 M. de Certeau, op. cit., p. 51.

Tags : cossery, du roy, egypte

Tags : cossery, du roy, egypte

jean-claude leroy