-

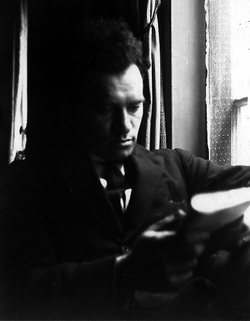

Nos respects à Maurice Blanchard

Maurice Blanchard, par Noël ArnaudC’est un fait qu’on peut se demander s’il ne vaudrait pas mieux mettre la clé sous la porte. Plutôt que de lever l’interdit, comme on disait autrefois, baisser le rideau de fer. Après tout, qu’on se laisse aller à la rue ou qu’on s’asphyxie dans l’arrière-boutique, c’est toujours le même tabac, la chique.

Maurice Blanchard, par Noël ArnaudC’est un fait qu’on peut se demander s’il ne vaudrait pas mieux mettre la clé sous la porte. Plutôt que de lever l’interdit, comme on disait autrefois, baisser le rideau de fer. Après tout, qu’on se laisse aller à la rue ou qu’on s’asphyxie dans l’arrière-boutique, c’est toujours le même tabac, la chique.

Ce que je vous dis, à part moi je n’y pense guère. Monstre domestique, je ne pense pas, je rumine. Foin pour foin, je sens seulement qu’il pue et qu’on me fait payer cher mon coin d’herbage.

Ce que je vous en dis, du coup je peux fort bien avancer que ce n’est pas mon opinion.

D’ailleurs, il y eut une époque où les choses n’allaient pas non plus comme je te pousse. Je ne sais si vous aviez vingt ans vers 1940-1942. Vingt ans pendant la guerre, c’était à peine un an après l’autre. Quelle ignorance !

1940-1942, c’était le temps où ronronnaient les couleuvres de Vichy, la poésie protégée comme l’appelait Blanchard, les couleuvres de Vichy et aussi les futures vipères qui ronronnaient pour se donner l’air de ne pas en avoir et se les conserver. Nous, on était bête, on n’avait pas la pratique, et des idées, si peu que ce serait à croire aujourd’hui qu’on était pur.

Vous ne pouvez pas savoir comme nous étions seuls et combien les autres, ceux qui n’étaient pas seuls, étaient ignobles. J’espère que leurs écrits, leurs revues sont aux archives. Un jour, quand ils auront cessé d’être des lanternes où nous pendre, quand nous ne serons plus que poussière et eux la boue comme ils vivent, peut-être qu’un diplodocus retrouvera la trace des hommes, qu’il traduira leur encre, et que pour ses petits-enfants diplodoci il saura dire qu’il y avait des hommes et qu’il y avait des porcs.

En ce temps-là, nous autres les idiots, les innocents, nous n’avions, comme aujourd'hui dans notre pacage, que le goût et l’odorat pour nous guider.

Peu de choses, en somme, sinon qu’avec ça on peut choisir “l’herbe qu’il faut”.

J’aurais bien voulu vous y voir, pour nous la main à plume valait la main à charrue et c’est cela que voulait dire notre titre. J’aurais bien voulu vous y voir, vous qui n’êtes pas là parce que Maurice Blanchard vous écrase, vous écrase comme des merdes de ses grands sabots d’or ; vous le voyez venir avec ses grands sabots d’or et vous avez bien l’air de vermines ; j’aurais bien voulu vous y voir, mais vous n’y étiez pas et vous fuyez aujourd’hui devant Maurice Blanchard qui n’a pas besoin de remuer le pied pour vous rappeler que vous avez un derrière et que vous méritez qu’on le botte.

Vache si vous voulez, je vous vois passer, passer parlant c’est une horreur.

De la poésie, qu’est-ce que vous en savez ? Vous êtes beaucoup plus loin d’elle que nous jadis, et vous tranchez.

Qui est déloyal envers la vérité, l’est aussi envers le mensonge.

Je regrette : vous n’osez pas dire que Maurice Blanchard est le plus grand poète de notre temps, vous ne direz jamais que nos grands hommes sont des paillasses.

Pour ne pas voir sa grandeur, vous fermez les yeux devant la petitesse des vôtres. Pauvre calcul, pauvres gens, vous êtes vraiment au-dessus de la vue, au-dessous de la vie.

Ah ! que fait-il donc, direz-vous, celui-là, pour parler ainsi ? Rien d’autre, rassurez-vous, rien qu’il n’ait déjà fait.

Qu’est-il donc pour nous traiter ainsi ? Rien qu’assez libre pour saluer Blanchard.

Il faut regarder non seulement à ce que chacun dit, mais encore à ce que chacun pense, et même au motif qu’à chacun de penser à ce qu’il pense.

Oui, excusez-moi, je suis très fier d'avoir eu cette faiblesse, il y a dix ans, cette conscience assez grande de ma faiblesse pour être des dix ou vingt qui trouvèrent en Maurice Blanchard tout ce qui manquait à l’air, au ciel, à leur vie ; pour être sauvé par lui de l’obscurité, du simulacre, de la bêtise. Pour gagner, grâce à lui, sur le temps, une heure ou deux, essentielles, où se joue cette conscience particulière, et de moins en moins défendue, la vie lucide et belle, une vie qui ne serait pas tout à fait celle des chiens.

Il ne suffit pas d’avancer pour ne rien regretter ; Encore faut-il qu’en avançant, rien de ce qui vous a fait prendre la route ne meure, ne meure en vous, ne meure au monde.

Ou bien alors, quelle marche à l’abîme, quelle marche à l’étoile, qui n’est qu’une étoile, si loin de vos mains qu’elle n’éclaire qu’une ombre sur un désert !

Ai-je laissé quelque chose à voir derrière moi ? J’y retourne, c’est toujours mon chemin.

Fermés les yeux des taupes célestes, je vois mieux où je suis, j’éprouve le sable et la soif, j’ai l’horizon à mes pieds, je le domine, “maître de mon dégoût”, je suis à cheval sur l’avenir et je peux revenir aux sources et manger du hareng. Vivre, c’est-à-dire terriblement inquiet de vivre, mais vivre plutôt qu’être haleine calme d’un âne sur la petite tête chauve d’un messie.

“Marchoucrev”, dans Malebolge, c’est le nom slave d’un navire qui n’est pas le vaisseau-fantôme, mais très précisément une “fleur de bitte”, “l’amour s’amarre aux bittes chaudes des quais” ; à côté c’est le “Léon Blum”, vous ne sauriez nier qu’il existait puisqu’il est mort.

Le “Marchoucrev” navigue avec Mistinguett en soutache sur la rue Saint-Sulpice. Et nous connaissons tout cela, marchons, marchons, Maurice Blanchard n’est pas aux nues.

Longeant la Seine à Sartrouville, un jour, vous vous rappelez, il a vu trois ou quatre chiens qui suivaient une chienne et qui s’étaient battus et l’un d’eux avait la gorge ouverte et le flanc dépouillé : un jet de sang sortait à chaque pulsation : il était le premier avec sa langue haletante et ses yeux du désir : il est mort comme un dieu. Et Maurice Blanchard m’a dit que ce n’était pas un beau spectacle.

Marchons, marche ou crève, “on revient pour mourir, on part pour partir, on réclame des occasions perdues, on promet, on oublie. On promène ses chiens noirs, on s’indigne et on triche, on se fait blanchir, on rougit… On vient trop tôt, on feuillette, on disparaît quand le spectacle arrive… On se trompe, on recommence, on efface, on nettoie.

On rêve, on agit,

On pleure, on fait des gestes.”

Ah Maurice Blanchard, comme vous nous connaissez bien. Vous avez marché comme nous, désir ou désert, tout à l’heure vous nous le direz. Grands dieux, comme il fait loin et que c’est froid cette lumière où nous allons dans un sahara qui prend la forme de la terre et se retourne comme un scorpion, tête à queue, et crève.

Vous êtes décidément le plus terrible des amis, l’irrémédiable. Quand nous ne savions où nous rencontrer, pour vivre, quand tous les maîtres à penser s’enroulaient dans leur forme fixe ou fuyaient pour se dérober à eux-mêmes, vous étiez là, Maurice Blanchard, impardonnable témoin, la certitude et l’horreur où nous vivions était l’évidence même de notre vie, avec vous nous ne pouvions pas en finir aisément avec l’existence, vous qui avez vu l’eau telle qu’elle fut il y a dix mille ans.

Depuis dix ans, dix mille ans nous avons marché, chacun croyait avoir son petit désir à lui, chacun marchait dans son désert, les lampions sont éteints, nous avons rangé nos crèches dans les armoires, “dans quoi as-tu dormi, viande saoule ? Tu ne te sens pas un peu lourd du cul ?”

Mais c’est autour de vous, Maurice Blanchard, que nous nous réveillons. Ce n’est pas le hasard seulement qui veut qu’aujourd’hui tous ceux d’il y a dix ans, qui ne sont pas morts, vivent autour de vous.

Dans dix ans, soyez-en sûr, tout ceux qui naissent à l’horreur de ce monde et à la splendeur de l’univers, en vous plaçant très haut parmi eux, dans un matin à leur grandeur, sauront, grâce à vous, faire le partage du moins et du plus ; “il n’y a plus d’étapes, il n’y pas de repos. Tout s’élève ou s’abaisse, tout avance, rien ne recule. C’est si simple à comprendre, c’est si bête !” Marche ou crève, vous avancez, Maurice Blanchard, vous avancez dans ce monde - qui est le nôtre - vivant de sa réalité qui est la nôtre. Eux, ils crèvent de projeter sur l’avenir l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes, au fond de leur trou, et leur avenir s’enfonce avec eux dans la boue.

Il doit vous plaire, Maurice Blanchard, comme il plaisait à Montaigne, d’être moins loué pourvu que vous soyez mieux connu.

Il n’arrivera pas que tous les hommes qui vous aiment et vous connaissent, d’un seul coup disparaissent. Et cette connaissance qu’ils ont de vous, et cette connaissance que vous leur donnez d’un monde à rejeter, d’un univers ou se nourrir, il y en a trop besoin, il y en aura trop besoin demain encore pour que vos œuvres ne soient pas mises aux places les plus lumineuses, les plus nécessaires, aux bornes de la route illimitée.Noël ArnaudIntervention à La Maison des Lettres, le 1er avril 1950 Tags : maurice blanchard, l ether vague

Tags : maurice blanchard, l ether vague

jean-claude leroy