-

Une multiplicité de corps

Pour Valérie Frantz et Yves Sansonnens

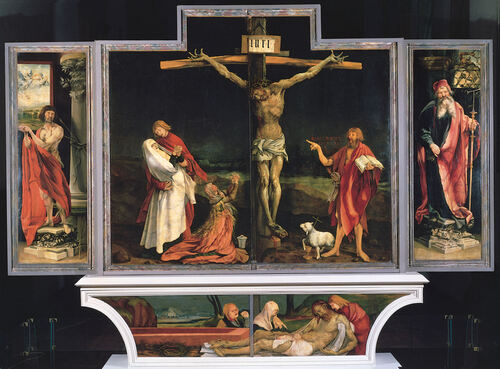

Que voit l’homme moderne en s’arrêtant devant le Christ en croix du retable d’Issenheim ?

Il voit un corps tel qu’il l’a déjà vu souvent, un corps auquel est infligé un supplice dont le sens est connu, un corps parvenu à l’avant‑dernier moment d’une histoire inaugurant un temps radicalement neuf.

Pourtant ce n’est plus, en général, ni cette histoire, ni la foi en la Rédemption, ce n’est pas même le spectacle d’un supplice, lointain dans son étrange familiarité, qui arrêtent l’homme moderne devant la figure de ce corps ; c’est bien plutôt, dans cette figure et dans ce corps, une présence plus forte que tout ce que contient sa représentation. Cette présence affecte celle ou celui qui se mettent en sa présence, elle les affecte d’une sensation. Et l’objet de cette sensation, le mobile de cette affection immédiate est ce corps, le corps lui‑même, le corps humain.

L’appréhension de ce que c’est qu’un corps humain, le corps humain d’un dieu qui meurt pour tous les hommes, cette appréhension s’effectue sous l’aspect de ce que l’homme moderne appelle l’inhumain : une souffrance irreprésentable, pourtant représentée. Et derrière cette souffrance, ou plutôt devant elle, en pleine évidence, il y a ce qui fait que l’homme moderne s’arrête, alors qu’il pourrait passer son chemin, il y a un corps, un corps en peinture, mais un corps si singulièrement peint que, parmi tous les corps semblables que la peinture a pris pour objet, celui‑là seul, peut‑être, semble non pas simplement peint, mais vécu, c’est‑à‑dire spatialement et temporellement, oui, temporellement affecté, parcouru lui‑même d’une seule, d’une immense sensation.

Si ce corps en peinture, toutefois, enveloppe pour nous la sensation qu’il est le corps lui‑même en tant que corps vécu, c’est que ce corps se meurt. La tension de la vie et celle de la mort se présentent ici confondues. Or cela peut se ressentir de deux manières : comme l’imminence de la mort dans la vie expirante, mais également comme résistance de la vie dans la mort, la vie participant à l’œuvre de la mort. Cette sensation que la vie semble collaborer à la mort dans la mesure où elle y résiste, et cette autre, opposée, que la mort déferle sur le corps plus vaste de la vie, ces deux sensations nous sont également communiquées par la peinture de Grünewald. C’est ce qu’on nomme une agonie, un combat. Ce qui nous frappe, c’est que derrière la représentation, l’issue de ce combat semble à la fois certaine et cependant comme suspendue. Cela outrepasse l’ordre de la représentation. Cela relève d’une étrange manifestation qui court à travers tous les arts, quelque chose comme une stase indéterminée à laquelle vie et mort sont suspendues et qui dépend, d’une manière chaque fois nouvelle et, chez tout créateur, parfaitement imprévisible, d’une économie quant à elle bien déterminée de forces, de lignes de conduction, d’ondes stationnaires, de vibrations mobiles et sensibles. Lorsque cela est atteint, on n’est plus dans la représentation, on est entré dans le domaine de l’exprimable et, dans le figuratif, on atteint la Figure.

S’il est exact que le Crucifié d’Issenheim porte à l’extrême toutes les marques de la mort qui vient, à commencer par les extraordinaires échardes dont le seul Grünewald crible sa peau comme une matière irréversiblement durcie, irréversiblement tombée au pouvoir de l’inerte, il n’en reste pas moins que ce corps d’un tenant devient pure tension le corps est un intense effort immobile sur soi‑même.

Tout se passe comme si, en chaque point de son volume arraché à sa propre profondeur, ce corps était double déjà, une force éternelle que supporte un matière ultime.

Grünewald est l’un des plus grands peintres parce que, dans son Crucifié, pour ne rien dire de son Ressuscité, il fait du mouvement statique, de la stase dynamique, ce qui affecte en propre la figure du corps. Et la vie et la mort ne sont plus que deux zones extrêmes, et simultanément quasi indifférentes, dans l’étendue desquelles le corps se tend, entre lesquelles il se dresse et passe en lui‑même, sur place, par tous les degrés de composition des forces et des matières, tous les ordres d’affect que comportent la texture des matières et la couleur de ces forces. Grünewald est l’un des plus grands peintres pour cette autre raison, que la couleur exprime des forces autant que les matières que ces forces travaillent. La couleur prend chez lui une valeur temporelle, la couleur peint le temps, le temps de l’agonie d’un corps, un temps terrible, et c’est pourtant « un peu de temps à l’état pur ». Il faut reprendre ici le terme de chronochromatisme du corps, employé par Gilles Deleuze dans son magnifique essai sur Francis Bacon. Et nombre de concepts proposés par Gilles Deleuze au sujet de Bacon s’appliqueraient aussi à Grünewald: qu’on relise, en particulier, l’admirable chapitre IV sur « Le corps, la viande et l’esprit, le devenir animal » où, parlant de la Crucifixion, Deleuze dit que la chair y descend des os et que les os s’élèvent de la chair.

Quand donc l’homme moderne s’arrête devant la crucifixion d’Issenheim, posant sur ce tableau un regard probablement différent de celui des Antonins ou ‑ mais est‑ce si sûr ? ‑ de leurs malades, il voit un corps qui oscille entre deux états, il voit deux corps qui montent l’un dans l’autre et s’échangent indéfiniment, des profondeurs de l’un à la surface de l’autre, un mort et un mourant. Et la fascination que nous éprouvons n’est certes pas étrangère à l’appréhension de ce passage incessant, de cette amplitude mobile, de cet effort cloué sans autre issue qu’en soi.

Quand donc l’homme moderne s’arrête devant la crucifixion d’Issenheim, posant sur ce tableau un regard probablement différent de celui des Antonins ou ‑ mais est‑ce si sûr ? ‑ de leurs malades, il voit un corps qui oscille entre deux états, il voit deux corps qui montent l’un dans l’autre et s’échangent indéfiniment, des profondeurs de l’un à la surface de l’autre, un mort et un mourant. Et la fascination que nous éprouvons n’est certes pas étrangère à l’appréhension de ce passage incessant, de cette amplitude mobile, de cet effort cloué sans autre issue qu’en soi.Le corps se déforme en soi‑même, recule en soi‑même, s’arrête, non pas à la manière d’un mécanisme, mais comme un double forcené ne cessant pas de parcourir, dans l’immobilité, l’étendue des possibles auxquels s’ouvrait le corps vivant. Le corps ne sort jamais de lui‑même, bien que l’agonie soit cet immense effort sur place d’un corps pour se libérer de ce qui le fait mourir ‑ c’est‑à‑dire de toute l’organisation par laquelle il vivait. Car le corps meurt de et par son organisation. L’écartèlement et la contraction révèlent le corps dans sa structure au moment même où s’accomplit sa déstructuration. La crucifixion est l’éclair qui révèle la nuit du corps. Cette nuit, pourtant, est déjà présente en plein jour. La tension verticale du Crucifié est comme l’horrible inverse de je ne sais quelle danse, et les mêmes forces et le même équilibre qui permettent au corps de marcher l’étouffent ici sous son propre fardeau. Asphyxié par l’effet de sa pesanteur, il devient le champ de bataille de ses membres mortellement opposés l’un à l’autre. Chaque gréement de cette carène démesurément déchirée tire à soi : dans le démembrement, chaque membre s’intensifie en corps autonome. Nous ressentons le poids et la tension de tous ces corps partiels, ces réciproques négations qui creusent un maelström : qui ne voit à la fois le flux de l’exhaussement, le reflux de l’affaissement, la chair qui tombe, les os qui montent, la marée du thorax, le tourbillon de l’abdomen, l’envol inverse des bras, le devenir‑tronc des jambes, les mains rameaux, le mélange de la chair aux ronces, l’enracinement ferreux des pieds fendus comme une souche d’arbre, où l’énorme clou ovale est fiché tel un ongle de plus ?

Terrible échange de la matière et de la chair, où la matière se fait chair et la chair matière, dans une zone d’indiscernabilité qui commence par la peau, cette peau d’écorce nouée dans le silex des rotules à la surface de laquelle se pressent les tissus en voie de matérialisation absolue. C’est par cet épiderme profond que le corps supplicié se mêle à toute la matière de la Terre.

À cet égard, par cette manière de pénétrer le corps d’élément pur, de le concentrer vers la Terre puis de l’irradier dans la Résurrection des trois couleurs fondamentales, Grünewald est, dans l’histoire de la peinture, proprement illocalisable. Il faut dire tout d’abord que, par une sorte d’énigmatique survol, une puissance d’anticipation sans exemple, Grünewald est un peintre du dix‑septième siècle œuvrant à la fin du quinzième, un sympathisant de Luther dont le Crucifié serait plutôt celui de la Contre‑Réforme, un peintre qui transporte la vieille « ligne gothique septentrionale » en Espagne presque deux siècles plus tard, au voisinage de Velasquez par le courage à documenter la texture, de Zurbaran aussi et de tout le caravagisme ; mais proche encore de Vermeer, selon l’exquise intuition de Schmid (1911), voire de Georges de La Tour qui partage avec Grünewald la sensation ligneuse, le sentiment de la proximité de la chair et du bois. Mais d’une certaine manière, il faut le situer encore ailleurs, à ce niveau de sensation où chair et matière sont la passion l’une de l’autre.

« Tout homme qui souffre est de la viande; l’homme qui souffre est une bête, la bête qui souffre est un homme », écrit Deleuze à propos de Bacon. Chez Grünewald, on voit surtout la peau et les articulations de cet homme‑bête. Il est rare qu’on voie à quel point le corps est quelque chose de finement, très dangereusement articulé, et que cette articulation peut se retourner contre elle‑même, se révulser. Le principe de la crucifixion, comme de toute torture, c’est de tuer le corps par où il vit, se meut, se dresse. La croix est inscrite dans le corps de l’animal, de l’homme, et la peinture le sait, et toutes les cultures le savent. La crucifixion a le schéma du corps humain, et D.H. Lawrence le retrouvait au tréfonds des tortues ; Léonard de Vinci voyait en l’homme un quadrupède comme tous les autres car il agite ses membres en croix. Qu’aurait pensé l’ingénieur Léonard de l’ingénieur Nithardt ? Grünewald montre bien que l’homme‑dieu est désormais un quadrupède, dont la nature est l’occasion d’une souffrance si intense que seuls les quatre membres eux‑mêmes peuvent l’exprimer: parce que l’articulation persiste, ne cède pas, s’efforce, et que chacune résiste pour son compte, entraînant ainsi la convulsion générale.

Grünewald cependant va encore plus loin, concentrant « son horreur et sa compassion » sur les extrémités, les mains, les pieds, et puis la tête. Chacune exprime un aspect différent de la tension irrésolue les mains refusent, les pieds consentent, et la tête est déjà séparée, par sa violente torsion, de tout refus comme de tout consentement. De la bouche qui est horriblement, purement bouche, rien ne sort que l’esprit du corps, l’esprit qui est le corps, la somme de tous ces corps que l’agonie recèle en un seul.

Quant à la peau, le génie évident de Grünewald est de l’avoir peinte comme un muscle qui fléchit le bois de la croix. Puis c’est le bois que ce muscle contracte. Le bois lui même. Ce corps qui pend est le lieu d’une formidable poussée, le bois s’y frayant un passage par chacun de ses pores. Assimilation par le bois dans la Crucifixion, par la lumière dans la Résurrection.

Bacon faisait gloire à Velasquez d’avoir su peindre les cheveux et la tête de ses sujets de manière à ce qu’ils semblent avoir poussé ensemble. Chez Grünewald, la chair monte comme pour fuir dans la peau l’imminente asphyxie, et tombe sur nous dans l’inaudible fracas d’un grand arbre essentiel. Avec la chair vient le bois, la chair et le bois ont poussé ensemble. C’est avoir bien sondé le corps que de l’avoir fait pousser comme du bois.

André Bernold, 13 juillet 1993

Conférence prononcée à Colmar au musée d'Unterlinden, lors du colloque sur la Crucifixion, en septembre 1993.

Tags : retable d’Issenheim, Grünewald, andré bernold

Tags : retable d’Issenheim, Grünewald, andré bernold

jean-claude leroy